Autismus = griechisch „autos“ = „selbst“ und „ismos“ = „Zustand/Orientierung“

Die Autismus-Spektrum-Störung ist eine Neuroentwicklungsstörung, die verschiedene Bereiche umfasst:

- Soziale Interaktion

- Kommunikation

- Verhaltensweisen

- Interessen

Es handelt sich bei Autismus nicht um eine Krankheit, sondern gewissermaßen um eine andere Funktionsweise des Gehirns. Reize und Informationen werden anders verarbeitet, was sich bereits früh nach der Geburt durch abweichende Verhaltensweisen bemerkbar machen kann. Durch die steigenden sozialen und kommunikativen Anforderungen treten die Symptome jedoch oft auch erst später im Lauf der Jahre auf.

Soziale Interaktion wie Kommunikation oder Verhaltensweisen werden im Kindesalter intuitiv erlernt. Diese Fähigkeit ist bei Menschen innerhalb des Autismus-Spektrums jedoch teilweise nicht oder weniger stark ausgeprägt.

Neben den rein neurologischen Aspekten wirkt sich Autismus bei jedem Menschen anders aus:

Früher hat man zudem in die Kategorien “hochfunktional” und “niedrigfunktional” unterteilt, was allerdings mittlerweile veraltet ist.

Wie Autismus nach außen hin wirkt, spiegelt nicht zwangsläufig das tatsächliche Empfinden wider, wodurch diese Kategorisierung oft ein falsches Bild vermittelt hat.

Die Autismus-Spektrum-Störung ist - wie der Name schon verrät - ein Spektrum, mit vielfältigen Symptomen und Charaktereigenschaften.

Dadurch ist die Diagnostik sehr komplex, vor allem bei einer Diagnose im Erwachsenenalter. Wichtig ist, eine geeignete Diagnosestelle zu finden, die auf die jeweilige Altersgruppe spezialisiert ist.

Da Autismus ein Leben lang vorliegt und nicht heilbar ist, wird er gemäß Sozialgesetzbuch IX als Behinderung anerkannt.

Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.

§ 2 – Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) siehe https://www.buzer.de/gesetz/5856/a80821.htm

Nicht jeder Mensch fühlt sich durch seinen Autismus auch tatsächlich behindert, ebenso legt die medizinische Definition den Schwerpunkt auf die negativen Aspekte. Diese Kategorisierungen als solche haben gleichzeitg aber auch den Vorteil, dass uns dadurch Unterstützung gesetzlich zusteht.

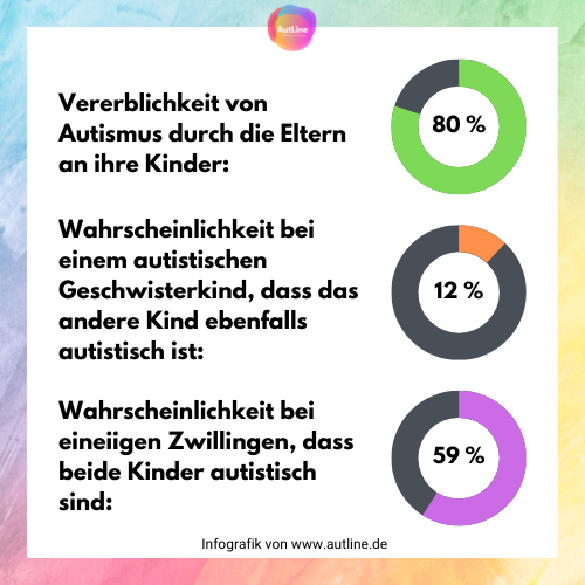

Statistiken

Die Art und Weise, wie sich die Symptome zeigen, wird auch durch die Intelligenz beeinflusst.

Bei hoher Intelligenz können abweichende Verhaltensmuster analysiert und nachträglich erlernt oder imitiert werden. Dies wird als „Masking“ (englisch: maskieren) bezeichnet. Es findet kein Ausgleich der Symptome statt, aber die Außenwirkung kann sich dadurch verändern.

Das erleichtert den Betroffenen zwar die Interaktion mit neurotypischen Menschen (also denen, die nicht autistisch sind), kostet jedoch Ressourcen und wirkt sich oftmals nachteilig auf die Diagnostik aus.

Auch bei erfolgreichem Ausgleichen der Symptomatik bringt dies also Nachteile: Das beständige Analysieren und Spiegeln verbraucht Energie, die nicht notwendig wäre, wenn es ein intuitiver, passiver Prozess wäre. In der Diagnostik im Erwachsenenalter werden Symptome nicht erkannt, da sozusagen reflexartig maskiert wird; eine Diagnose erfolgt spät, oder gar nicht.

Zudem führt es langfristig in manchen Fällen zu psychischen Erkrankungen: Depressionen, Angststörungen und Suizidgedanken können die Folge sein.

In den häufigsten Fällen wird die Diagnose bereits im frühen Kindesalter gestellt, aber die Zahl der diagnostizierten Erwachsenen steigt beständig.

An Autismus als eigenständiger Diagnose wurde bereits um 1944 geforscht, um 1990 wurde die Thematik bekannter. Da Autismus jedoch kein Grundbestandteil von Medizin- und Psychologiestudium ist, sondern eine optionale separate Fortbildung, war die Bekanntheit lange Zeit relativ gering. Dies hatte oftmals Fehldiagnosen oder schlichtweg ein Nichterkennen zur Folge, wodurch viele Menschen nicht diagnostiziert wurden.

Mit steigender Aufklärung und den Fortbildungsangeboten stieg auch die Zahl der Autismus-Diagnosen in den letzten Jahren. Entgegen vieler Behauptungen handelt es sich deshalb jedoch nicht um eine „Modediagnose“ oder etwas, das nun häufiger auftritt.

Vielmehr hat sich die Diagnostik weiterentwickelt: Lange Zeit hielt sich der Glaube, dass Autismus nur oder überwiegend Jungen und Männer betrifft. Ungefähr 75% der Diagnostizierten waren männlich.

Tatsächlich aber hatte das zwei Gründe:

Zum einen waren die Diagnosekriterien eher auf männliche Merkmale ausgelegt, da man ursprünglich nur an Jungen und Männern geforscht hatte.

Zum anderen sind Frauen tendenziell besser in der Lage, zu maskieren, und auch das klassische Rollenbild trägt dazu bei: Wenn Mädchen aufgrund der Reizüberlastung oder geringer ausgeprägten sozialen Fähigkeiten zurückhaltend sind, wird das meist als typische Schüchternheit missverstanden.

Autismus geht häufig mit sogenannten Komorbiditäten einher. Es handelt sich dabei um Erkrankungen, die parallel vorliegen können, jedoch nicht zwangsläufig durch den Autismus verursacht sein müssen.

Ein Bestandteil der Diagnostik ist die Differentialdiagnostik. Hierbei sollen mögliche andere Ursachen der Symptome ausgeschlossen werden, um sicherzustellen, dass Autismus die Ursache ist. Gleichzeitig können diese Diagnosen aber auch parallel vorliegen, was die Diagnostik umso komplexer macht.

Zum Beispiel ist die Reizüberlastung des Gehirns ähnlich zu Migräne und Epilepsie; beides tritt auch bei von Autismus betroffenen Personen häufiger auf als in der neurotypischen Bevölkerung. Psychische Erkrankungen wie Depressionen treten ebenfalls gehäuft auf, die Symptome sind jedoch ebenfalls zum Verwechseln ähnlich.

Während neurologische und psychische Erkrankungen teilweise medikamentös behandelt werden können, ist dies bei Autismus anders - da Medikamente bei einigen Betroffenen stärker, schwächer oder zeitverzögert wirken, ist es wichtig, die eigentliche Ursache in Form von Autismus zu erkennen.

Würde man nur die Symptome und Folgen für sich allein betrachtet behandeln, würde das nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Stattdessen ist wichtig, dass sich die behandelden Fachleute des Autismus bewusst sind und die Diagnostik Behandlung entsprechend anpassen.

Es gibt Nachteilsausgleiche und verschiedene Therapiearten für Betroffene. Auch der Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis ist je nach Grad der Einschränkungen möglich.

Wichtig sind erfahrungsgemäß jedoch vor allem die Zugänglichkeit von Informationen, und der Austausch unter Betroffenen.

Auch wenn Autismus bei jedem anders ist, sind wir trotzdem nicht allein!